もし「コメント返信を通じて、ブログのファンを増やし、もっと運営を楽しみたい」と本気で考えているなら、この記事はまさにご自身のためのものです。

この記事を読むことで、まず「基本的な返信マナー」を知ることができ、さらに「種類別の具体的な返信例文」も手に入れ、そして最終的には「読者との温かい交流を通じて、ブログを続けるモチベーションを高める」ことができます。

この記事では、そのために不可欠な「好印象を与えるコメント返信の技術」を、筆者の6年間のブログ運営経験に基づき、今日からすぐに実践できるステップで丁寧に解説します。

ブログのコメントへの返信のコツをマスターし、読者から愛されるブログへと成長させるための一歩を、踏み出しましょう。

ぜひ最後までご覧下さい。

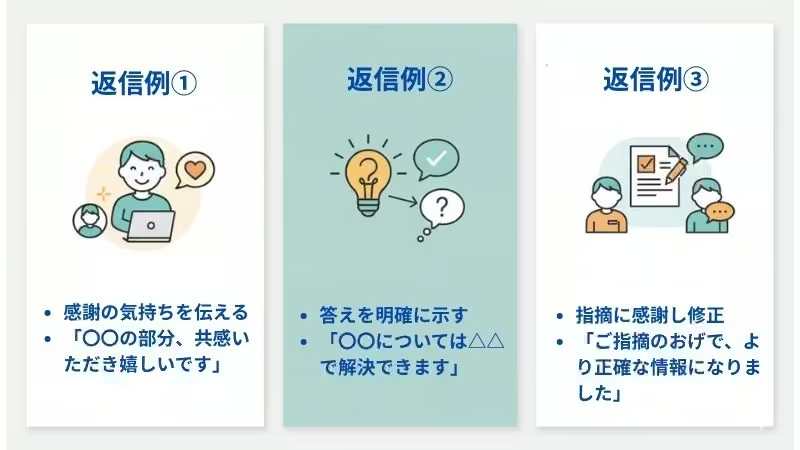

コメントの種類別|好印象を与える返信の書き方と例文

ブログに届くコメントは応援や質問、間違いの指摘など様々です。

種類ごとにどう返信すれば良いか迷うこともあるでしょう。

しかし、返信の基本パターンは大きく3つに分けられます。

どんなコメントにも感謝の気持ちを伝えることから始めましょう。

具体的な例文を交えながら種類別に詳しく解説します。

返信例①:好意的な感想・応援への書き方と例文

好意的な感想や応援のコメントには、感謝の気持ちを具体的に伝えることが大切です。

ご自身の言葉で感謝を伝えることで、相手に「コメントをしっかり読んでもらえた」という満足感を与えるからです。

これがきっかけでブログのファンになってもらえる可能性も高まります。

例えば「〇〇の部分、共感いただき嬉しいです」のように、コメントの内容に触れて返信するのをおすすめします。

筆者がブログ開設当初、初めて応援コメントをいただいた際は本当に嬉しく、それがブログを続ける大きな励みになりました。

具体的な感謝の言葉を伝えることで、今後の良い関係作りを築いていきましょう。

返信例②:記事内容に関する質問への書き方と例文

記事内容に関する質問には、まず「ご質問ありがとうございます」と感謝を述べます。

その上で、質問に対する答えを明確に示すことが重要です。

読者は疑問を解決したくて質問しているため、結論を先に示すことで満足度が高まります。

例えば「〇〇については△△で解決できます」と簡潔に答えた後、必要であれば補足情報を加えます。

もしすぐに答えられない専門的な質問の場合は、その旨を正直に伝え「確認して改めてご返信します」という姿勢を見せることが信頼に繋がるのです。

読者の疑問に誠実に答えることが、信頼関係の構築において不可欠といえます。

ぜひ丁寧な対応を心がけてください。

返信例③:間違いの指摘やご意見への書き方と例文

記事内容の間違いを指摘されたり、ご自身の考えとは異なる意見を受けたりすることもあるでしょう。

そのようなコメントには、感情的にならず、まずは指摘への感謝を伝えることが重要です。

その上で、ご指摘の内容が事実であれば、速やかに記事を修正し、その旨を報告します。

「ご指摘のおげで、より正確な情報になりました」と伝えることで、ブログ全体の信頼性を高める良い機会にもなるのです。

意見が異なる場合でも、相手の考えを尊重しつつ「そのようなお考えもあるのですね」と一度受け止め、ご自身の見解を丁寧に説明します。

誠実な対話の機会と捉えることが大切です。

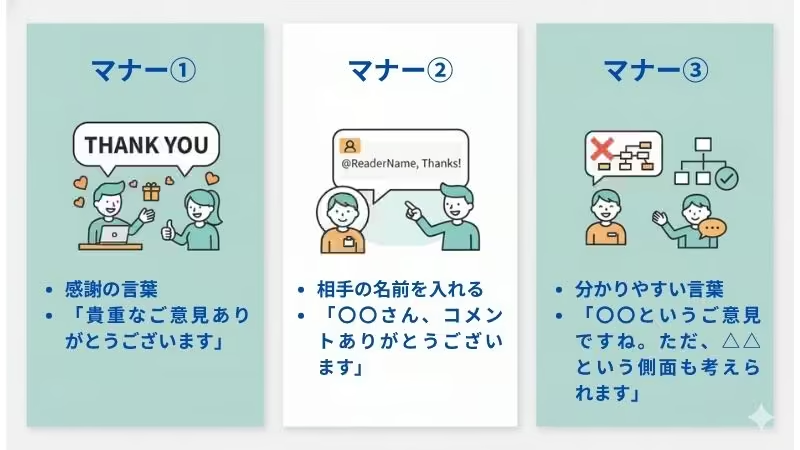

ブログのコメント返信における3つの基本マナー

コメントを返信する際には、相手に好印象を与えるための基本的なマナーがあります。

下の3点を意識するだけで、コミュニケーションが円滑になります。

- 感謝の言葉

- 相手への呼びかけ

- 言葉遣い

これらはブログの信頼性を高める上でも欠かせません。

以下の項目で、今日から実践できる3つのマナーを具体的に解説します。

マナー①:まずは感謝の言葉から始める

どのような内容のコメントであっても、まずは「コメントありがとうございます」という感謝の言葉から始めるのが基本です。

時間を割いてコメントを書いてくれた相手への敬意を示す、最も基本的なマナーだからです。

たとえ批判的な意見であっても、「貴重なご意見ありがとうございます」と最初に伝えることで、冷静かつ建設的な対話の土台ができます。

筆者の経験上、最初に感謝を伝えることでその後のやり取りが非常にスムーズになるケースがほとんどです。

相手の意見を一度受け止める姿勢を示すためにも、まずは感謝の言葉を伝える習慣をつけましょう。

これにより、ブログの品位も保たれます。

マナー②:相手の名前(HN)を入れて呼びかける

コメントへ返信する際は、「〇〇さん、コメントありがとうございます」のように、相手の名前(HN:ハンドルネーム)を入れることを強く推奨します。

名前を呼びかけることで、その他大勢に向けた定型文ではなく「ご自身だけに宛てた返信である」という特別感が伝わるからです。

これにより、相手との心理的な距離が縮まり、ブログへの親近感や信頼感が高まります。

一人ひとりのコメントに丁寧に向き合っている姿勢を示すことは、長期的なファンを獲得する上で非常に効果的な手法です。

少しの手間で大きな差が生まれる重要なポイントなので、ぜひ実践してみてください。

マナー③:否定的・専門的な言葉を避け、分かりやすく伝える

返信の文章は、否定的・専門的な言葉を避け、誰にでも分かりやすい言葉で書くことが大切です。

ブログの読者が、ご自身と同じ知識レベルや価値観を持っているとは限りません。

例えば「それは違います」と断定するのではなく、「〇〇というご意見ですね。ただ、△△という側面も考えられます」のように、相手の意見を一度受け止めるクッション言葉を使いましょう。

専門用語を使う際も、初心者向けに簡単な言葉で補足する配慮が求められます。

ブログ全体の印象を柔らかくし、より多くの読者に開かれた場を作るための大切なマナーです。

ぜひ覚えておきましょう。

やってはいけない!コメント返信のNG例と注意点

コメント返信では、良かれと思って書いた内容が、意図せず相手を不快にさせてしまうことがあります。

特に、定型文のような返信や上から目線のアドバイスは避けたいものです。

ここでは、読者との良好な関係を損なわないために、特に注意すべき3つのNG例を具体的に解説します。

NG例①:誰にでも当てはまるコピペのような返信

コピペのような定型文での返信は、相手に「真剣に読んでくれていない」という印象を与え逆効果です。

誰にでも当てはまる文章は心がこもっていないと受け取られがちで、読者との距離を広げてしまいます。

相手は自分のコメントが軽んじられたと感じ、がっかりするかもしれません。

例えば「コメントありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。」だけの返信では、どのコメントにも使えてしまいます。

そうではなく「〇〇さんの△△というご意見、大変参考になりました」と、相手のコメントの一部を引用するだけでも印象は大きく変わるのです。

相手のコメントに具体的に触れる一手間を加え、心のこもった返信を心がけることが、信頼関係を築く上で重要といえます。

NG例②:知識をひけらかすような上から目線のアドバイス

相手が求めていないのに、専門知識をひけらかしたり、上から目線でアドバイスしたりするのは避けましょう。

読者は対等なコミュニケーションを望んでいます。

一方的なアドバイスは、相手に「偉そうに」「そんなことは分かっている」といった不快感を与えかねません。

質問されていないのに「〇〇は基本中の基本ですよ。もっと勉強すべきです」といった表現は厳禁です。

もしアドバイスをする場合でも、「もしよろしければ、△△という方法も参考になるかもしれません」のように、あくまで提案という形で、謙虚な姿勢で伝えることが大切になります。

相手の気持ちや知識レベルを尊重し、求められていないアドバイスは控えるのが、良好な関係を保つマナーです。

NG例③:質問と無関係な自分語りや記事の宣伝

質問への回答よりも、関係のない自分語りや他の記事の宣伝がメインになる返信は絶対にやめましょう。

読者は質問の答えを知りたくてコメントしています。

それなのに、関係のない話ばかりされると「ご自身の質問は無視された」と感じ、不信感を抱くのです。

例えば、おすすめの道具について質問されたのに、その道具との出会いのエピソードばかりを長々と語ったり、「その答えはこちらの記事に書いてあります」とリンクを貼るだけで済ませたりするのはNGです。

まずは質問に直接答え、その上で補足として関連するエピソードや記事を紹介するのが正しい順番になります。

読者の疑問を解決することを最優先し、自分語りや宣伝はあくまで補足情報として扱うことが重要です。

スパムや批判的なコメントへの具体的な対処法

ブログを運営していると、残念ながらスパムや心無い批判コメントが届くこともあります。

しかし、事前に対処法を知っておけば、心を乱されずに冷静な対応が可能です。

ご自身のブログの健全な運営環境を守るための具体的な3つの対処法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

対処法①:宣目的のスパムコメントは迷わず削除する

宣伝目的の無関係なスパムコメントは、迷わず削除するのが鉄則です。

庭に生えてきた雑草を放置すると景観が損なわれるように、無関係なコメントはブログ全体の印象を悪化させる原因になります。

悪質なサイトへ誘導するリンクが貼られている場合、ご自身のブログの信頼性まで疑われかねません。

筆者の運営するブログにも「儲かる方法教えます」といった内容の英語スパムが時々届きますが、これはためらわずに即時削除しています。

スパムコメントに返信したり、反応したりする必要は一切ありません。

ご自身のブログの質と、他の大切な読者の安全を守るためにも、機械的に削除するという対応を徹底しましょう。

対処法②:心を乱す誹謗中傷は、反応せずに削除する

ご自身の心を乱すような誹謗中傷や攻撃的なコメントには、反応せずに削除するのが上手な対処法です。

感情的に反論してしまうと、相手をさらに刺激し、不毛な言い争いに発展する可能性が高いからです。

そのようなやり取りはご自身の精神的な負担になるだけでなく、他の読者にも不快な印象を与えてしまいます。

ブログはご自身の管理する大切な「家」のような場所です。

土足で上がり込むような無礼なコメントを飾り続ける義務は一切ありません。

ご自身の心の平穏を守ることを最優先し、荒らしコメントは静かに削除するという毅然とした態度で臨むのがよいでしょう。

これにより健全な場所が保てます。

対処法③:コメントは承認制にして、公開前に自分で確認する

スパムや誹謗中傷への最も効果的な予防策は、WordPressの「コメント承認制」機能を活用することです。

これは、郵便受けに鍵をかけるように、投稿されたコメントがすぐに公開されず、一度ご自身の管理画面で内容を確認してから公開・非公開を選べる仕組みです。

この設定を有効にしておけば、不適切なコメントが他の読者の目に触れることを未然に防ぐことが可能です。

筆者もこの設定を有効にしているため、安心してブログを運営できています。

事前にフィルタリングできる安心感は、精神的な負担を大きく軽減します。

コメント設定を見直し、承認制を導入することを強くおすすめします。

コメント返信に関するよくある質問(Q&A)

- Qすべてのコメントに返信したほうが良いですか?

- A

必ずしも全てのコメントに返信する必要はなく、ご自身の負担にならない範囲で大丈夫です。特に温かい応援コメントや質問には積極的に返信すると、読者との良い関係を築きやすくなるでしょう。

- Qコメントに気づいてから、いつまでに返信すれば良いですか?

- A

返信のタイミングに明確な決まりはありませんが、2〜3日以内を目安にすると丁寧な印象を与えられます。ご自身の生活ペースを大切に、ブログ運営が負担にならないようにするのが一番です。

- Qもらったコメントに「いいね」などの反応はすべきですか?

- A

WordPressの標準機能にはありませんが、もしお使いのテーマに「いいね」機能があるなら活用しましょう。文章での返信が難しい場合でも、反応を示すことで読んだことを伝えられ、喜ばれます。

まとめ|丁寧なコメント返信でブログのファンを増やそう

「気の利いた返信が書けない」と悩むのは、それだけ真剣に読者と向き合っている証です。

多くの方が同じ道を通るので、ご自身だけではありません。

しかし、この記事で紹介した基本マナーを実践すれば、文章の上手さ以上に「丁寧で誠実な管理人さんだ」という信頼が積み重なり、読者が安心して集う温かい場所を育てるという、素晴らしい未来が手に入ります。

次はご自身が、コメントを通じて読者との交流を心から楽しみ、ブログ運営の新たなやりがいを見つける番です。

ブログの読者を増やし成果を出す方法について理解できたら、ブログを通じた仲間作りと生きがい発見に関する記事もご覧ください。